「着替えを嫌がる」「少しの音で驚く」「髪をとかすのを怖がる」これらは、発達障害の子どもによく見られる“感覚過敏”の一例です。

今回は、感覚過敏の特徴と親の悩みや対処法、そして自然療法の有効性についてわかりやすくお届けします。

この記事の目次

感覚過敏とは

感覚過敏とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚といった五感、あるいは前庭感覚(バランス感覚)や固有受容感覚(体の位置感覚)に対して過剰に反応してしまう神経の特性です。

どうして過敏になるのか?

人間の脳は、外から入ってくるたくさんの刺激(音・光・肌ざわりなど)を処理し、必要なものだけを選んで反応します。この一連の作業を「感覚統合」といいます。

しかし、感覚過敏のある子は脳がこのフィルター機能をうまく働かせることができず、刺激を「強すぎる」「嫌なもの」として誤って受け取ってしまうのです。

つまり、本人にとっては「実際に強く痛い・まぶしい・うるさい」と感じており、決してわがままでも怠けでもなく、本当の苦痛なのです。

感覚別の具体的な症状と例

聴覚過敏

• 大きな音(掃除機、チャイム、赤ちゃんの泣き声など)に驚いたり、泣き出したりする

• 人混みや教室で「音が重なって」集中できずパニックになる

• 音のする場所を避けたり、耳をふさいだりする

⇒一般的な音でも、本人には「耳に突き刺さるような音」に感じられることがあります。視覚過敏

• 明るい照明(蛍光灯や太陽光)をまぶしがる

• 点滅する光や視覚情報の多い場所(スーパー、ゲーム画面)で不快感

• 模様や色のコントラストに過敏に反応する

⇒脳が光の処理に過敏な状態で、頭痛やイライラ、目の痛みを訴える子もいます。

触覚過敏

• 衣類のタグや縫い目、ゴムの締めつけを極端に嫌がる

• 髪をとかす、爪を切る、シャワーの水圧などに耐えられない

• 人と触れること(握手、ハグ)を嫌がる

⇒触れること自体が「チクチクする」「痛い」と感じられ、日常の動作も苦痛になります。

嗅覚・味覚の過敏

• 食べ物や洗剤、他人の体臭などに敏感で、吐き気をもよおすことも

• 食べられる食品が極端に少ない(偏食)

• 特定の香りを嗅ぐだけで感情的になり、体調を崩すこともある

⇒匂いや味に対しての神経の反応が過敏で、「臭い」「まずい」ではなく「耐えられない」と感じています。

感覚過敏が子供に与える影響

感覚過敏は、ただ「ちょっと苦手」なレベルではなく、行動や生活に大きな影響を及ぼします。

• 着替えや食事、学校生活といった日常の場面で「できないこと」が増える

• 過敏な刺激を避けようとして、外出や人との関わりを嫌がるようになる

• 「怠けている」「わがまま」と誤解され、自己肯定感が低下する

• 感情のコントロールが難しくなり、癇癪・パニックを起こしやすくなる

これにより、本人も家族も日常生活にストレスを感じやすくなります。

医学的背景:感覚処理障害(SPD)

感覚過敏は、自閉スペクトラム症(ASD)やADHDなどの発達障害にしばしば伴いますが、それとは独立して現れることもあります。

近年、アメリカの作業療法学会では「感覚処理障害(Sensory Processing Disorder:SPD)」として注目されており、脳の感覚情報の誤処理が関係していると考えられています。

感覚過敏のある子は、「五感のスイッチが常にONになっているような状態」です。これは本人のせいではなく、脳の感じ方そのものが違っているだけ。その子なりの「感じ方」を理解し、共に「どう過ごせば楽になるか」を探っていくことが、親としての大きなサポートになります。

親の悩み―「甘やかしている」と見られてしまう苦しさ

感覚過敏のある子どもを育てる中で、親は目に見えない苦労と誤解の板挟みにあいがちです。例えば・・・

・朝の着替えで毎回大泣きされ、外出前に疲弊してしまう

・髪をとかす、服を着る、靴を履くといった「当たり前のこと」が毎回バトルになる

・ 保育園や学校の先生から「集団行動が難しい」「周りと合わせられない」と報告を受ける

・公共の場でパニックを起こしたとき、周囲の視線や「甘やかしすぎでは?」という声に傷つく

・家族や親戚にさえ「しつけの問題では」と言われ、孤立感を感じてしまう

こうした状況の中で多くの親が感じているのは、「この子の特性を理解してくれる人が少ない」ことへの孤独と不安です。

感覚過敏は外からは見えないため、「気分のムラ」「性格の問題」「親の対応の甘さ」と誤解されやすいという特徴があります。しかし実際には、感覚過敏は脳の情報処理の仕方の違いによって起こる、生まれつきの神経的な特性です。

努力や根性では克服できず、むしろ「我慢させる」ことがトラウマや不信感の原因になることもあります。

感覚過敏の障害を持つ子供の親が抱えやすい感情として挙げられるのが、

・疲労感ー毎日の対応が予測不可能で消耗が激しい

・罪悪感ー「自分の対応が悪いのでは」と思い詰める

・怒り・悲しみー周囲の理解が得られず孤立感を抱く

・不安ーこのまま成長して社会に出られるか?という将来への心配

「甘やかしている」と言われるたび、親としての自信がぐらついてしまうこともあるでしょう。しかし、本当に大切なのは「この子にとって何が心地よいか」「どうすれば日々を穏やかに過ごせるか」という視点です。あなたの悩みは、「わがままを通す子」ではなく、「世界を強く感じすぎてしまう子」を支えたいという愛情の表れなのです。

感覚過敏の対処法

対処法①「避ける」のではなく「調整する」

完全に避けるのではなく、刺激との“適切な距離”を探ることが大切です。

・音が苦手な子にはノイズキャンセリングイヤホンやイヤーマフを活用

・光がまぶしい子にはサングラスや帽子を常備

・肌ざわりに敏感な子にはタグのない衣服や綿素材の服を選ぶ

無理に慣れさせようとせず、少しずつ慣らしていくのが基本です。

対処法②「感覚が違う」ことを認める

子どもと接するうえで大切なのは、「この子は違う感覚で世界を見ている」という前提に立つことです。「みんな平気なんだから」「そんなことで泣かないの」などの言葉は、子どもを傷つけることがあります。

まずは共感し、子ども自身が「わかってもらえた」と感じることが、落ち着きにつながります。

対処法③“安心できる拠点”をつくる

感覚過敏の子どもには、外の世界はとても刺激的で疲れやすいもの。

家ではできるだけ安心して落ち着ける「感覚的にやさしい空間」を用意してあげましょう。

・蛍光灯ではなく間接照明にする

・ふわふわのクッションやぬいぐるみを常備する

・音やにおいをシャットアウトできる静かな空間をつくる

感覚調整の助けとなる自然療法

音や光、肌ざわりに敏感なお子さんに――

そんな日々の困りごとに、やさしく寄り添うケアのひとつが「フランス式耳介(耳つぼ)療法(オリキュロセラピー)」です。

この療法は、耳にある“反射区(ツボ)”と呼ばれるポイントをやさしく刺激することで、脳や神経に働きかける自然療法です。フランスでは医療や教育の現場でも補完療法として導入されており、感情や感覚の調整を目的に使われています。

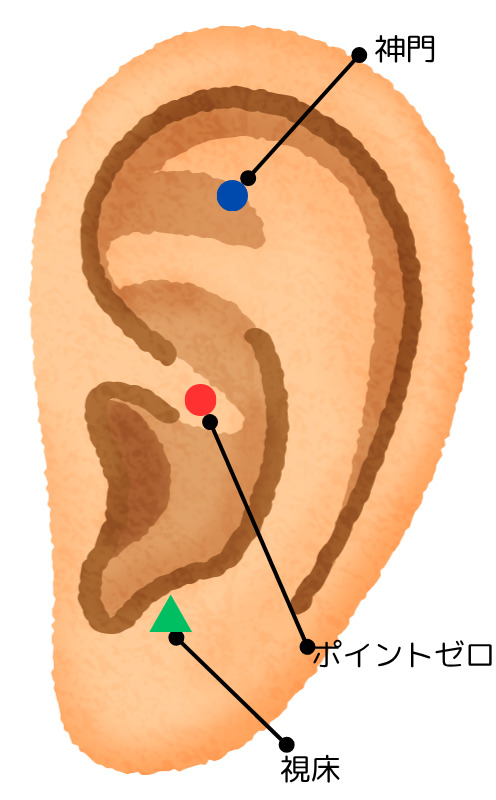

感覚過敏症に効果的な耳つぼの位置

※●は表側、▲は裏側を指しています

・神門のツボ・・・ストレス、痛み、緊張、不安、過敏症の緩和に効果的

・ポイントゼロのツボ・・・エネルギー、ホルモン、脳の活動のバランスを整え、他の

ツボの働きをサポートする

・視床のツボ・・過度な興奮を抑え、心を落ち着かせる

フランス式耳介療法で期待できる効果

• 自律神経を整え、感覚の過敏な反応を和らげる

• 「神門」や「感覚制御」に関わるツボへの刺激で、安心感・落ち着きを引き出す

• 痛みのない、貼るだけ・触れるだけのソフトな刺激なので、子どもも怖がらず受け入れやすい

施術では専用の探索機(耳つぼ探知器)を使って、耳の中から不調の反応点を探します。これにより、医学的な知識や手の器用さがなくても、ツボの位置が正確にわかるため、初めての方でも安心。さらに、当講座では1日で実践までしっかり学べるカリキュラムをご用意しています。

フランス式耳介療法はこんな方にオススメです

• お子さんの感覚過敏に、家庭でできる自然なケアを探している方

• サロンや支援の場で「安心できるアプローチ」を取り入れたい方

• 一度プロの手法を学んで、周囲の人の力になりたい方

✨ 1日で身につく、やさしさと技術

この講座では、「不調を読み取り、正しく施術する」スキルがたった1日で身につきます。ご家族のケアとして、自信をもって使えるよう丁寧にサポートします。

感覚に悩む子どもたちが、少しでも「心地よい自分」を取り戻せるように――

その第一歩を、耳からはじめてみませんか?お気軽にご相談ください。

まとめ

感覚過敏のある子どもにとっての毎日は、音や光、匂いなどが強すぎて、とても疲れやすいものです。

「みんなと同じようにできない」と感じて、つらい思いをしていることもあります。

でも、まわりの大人がその子の感じ方を理解し、少しずつ環境や関わり方を工夫していくことで、子どもは「ここなら安心できる」と思える場所や方法を見つけられるようになります。

フランス式耳介療法(耳つぼ)のように、やさしくそっと寄り添う自然なアプローチは、そんな子どもたちの心と体にとって、きっと大きな助けになります。

焦らず、比べず、ひとつずつ。子どもと一緒に「その子らしい心地よさ」を見つけていけますように。

この記事へのコメントはありません。