「なかなか寝つかない」「夜中に何度も起きてしまう」「朝がとにかくつらい」

発達障害のある子どもに多く見られるのが“睡眠の問題”です。

今回は、睡眠トラブルが起こる背景とその対処法、さらに“薬に頼らない選択肢”としての自然療法について解説していきます。

この記事の目次

発達障害と睡眠の関係 ― なぜ眠れないのか?その理由と背景

発達障害のある子どもたちの 約50〜80% は、何らかの睡眠に関する悩みを抱えているといわれています。

「寝つけない」「夜中に何度も起きる」「朝がつらい」——こうした毎日の睡眠トラブルは、子どもだけでなく、家族全体の生活にも大きな影響を及ぼします。

では、どうして発達障害のある子どもに睡眠の問題が多く見られるのでしょうか?

その理由は、脳と神経の働き、感覚の感じ方、そして生活習慣の中にある“特性”が関係しているのです。

理由①脳内ホルモン「メラトニン」の分泌リズムの乱れ

睡眠をつかさどる代表的なホルモンが「メラトニン」です。このホルモンは、夜になると脳の「松果体」という場所から分泌され、自然な眠気を促してくれます。

ところが、発達障害のある子どもではこの メラトニンの分泌が遅れたり、十分に出なかったりする傾向 があることが、研究によって分かってきました。そのため、夜になっても眠くならず、布団に入ってからも 「頭が冴えて眠れない」 状態になってしまうのです。

理由②自律神経の切り替えがうまくいかない

人の体は、「昼は活動」「夜は休息」というサイクルを、自律神経がコントロールしています。昼間に働くのが「交感神経」、夜に優位になるのが「副交感神経」です。

発達障害のある子どもは、この 自律神経の切り替えがうまくできない ことがあります。

• 布団に入っても 興奮がおさまらない

• 少しの物音や光で すぐ目が覚めてしまう

• 朝になっても 体がだるく起きられない

これらは、夜になっても交感神経が働きすぎていることが原因と考えられます。

理由③感覚過敏による「眠れない理由」

発達障害の子どもには「感覚過敏」といって、五感(音・光・触感など)に過敏に反応する特性 があります。

• パジャマのタグがちくちくして不快

• 布団が重たく感じる

• 小さな音が気になって目が覚める

• 明るい照明がまぶしくて眠れない

大人には「気にならない程度」の刺激でも、本人にとっては「眠れないほどのストレス」になるのです。このため「眠ろうとしても、体が落ち着けない」 状況が生まれます。

理由④昼夜逆転や生活リズムの乱れ

発達障害の特性として、「こだわり」や「柔軟性のなさ」があります。そのため、毎日の生活リズムが崩れると、なかなか元に戻せない子も少なくありません。

• 週末に夜更かしをすると、月曜から朝起きられない

• 昼寝やゲームのしすぎで、夜に目が冴えてしまう

• 朝日を浴びる習慣がないため、体内時計がずれる

このようにして 昼夜逆転 の生活になりやすく、さらに睡眠の問題が深刻になっていきます。

睡眠トラブルは「努力不足」ではない

これらの背景からも分かるように、発達障害の子どもが眠れないのは「がんばりが足りない」「早く寝かせればいい」といった単純な問題ではありません。脳の働きや神経のリズム、感覚の特性といった「生まれつきの要素」が大きく関係しているのです。

だからこそ、親御さんが一人で抱え込まずに、子どもの特性に合った方法で「眠れる環境」を少しずつ整えていくことがとても大切です。

親の悩みー寝かしつけの疲労と翌日の連鎖

子どもが夜うまく眠れないと、付き添う親も当然、十分に眠ることができません。

そしてその影響は、翌日以降の生活にまで続いていきます。

よく聞かれる悩みには、こんな声があります:

• 「寝かしつけに1~2時間かかって、自分の時間がまったくない」

• 「やっと寝たと思ったら夜中に何度も起こされる」

• 「朝、寝不足のまま支度を進めなきゃいけなくて、ついイライラしてしまう」

このような状況が 毎晩くり返されると、親の心と体は少しずつ削られていきます。

とくに発達障害の子どもは、睡眠の質やリズムが不安定になりやすいため、親が睡眠の“責任者”のようになってしまうことも珍しくありません。

「親が頑張りすぎてしまう構造」に注意

「どうにか寝かせなきゃ」と思えば思うほど、親は寝室の空気や子どもの動きに敏感になり、 自分自身の緊張も抜けなくなってしまうことがあります。

その結果…

• 子どもは親の緊張を感じてさらに落ち着けなくなる

• 親は眠れず、翌朝も疲れたまま起きる

• イライラ・自己嫌悪・孤独感が蓄積していく

という負のループが生まれてしまうのです。

「子どもが眠れない=親のせい」ではない

睡眠のトラブルが続くと、つい自分を責めてしまう親御さんも多いものです。「もっと早く寝かせるべきだったのかな」「私の対応がいけなかったのかな」ーでも、子どもの睡眠問題は“しつけ”や“気合”では解決できない、脳と神経の特性に基づいたものです。

だからこそ、「親が頑張りすぎない」こともとても大切です。必要なのは、“戦い”ではなく、“仕組み”を変えていくこと”。

睡眠障害を持つ子供の対処法

対処法① 眠りやすい“夜のルーティン”をつくる

発達障害のある子どもは、変化に弱く、見通しの立たないことに強い不安を感じやすい傾向があります。そのため、毎晩決まった「ルーティン(流れ)」を作ることで「今は眠る時間だ」という安心感と予測可能性を与えることができます。

この“ルーティン”は、脳のスイッチを「活動モード」から「休息モード」へ切り替える合図にもなります。

🌙具体的な夜のルーティン例:

・夕食後は部屋の明かりを落とす

→ 明るい照明は脳を覚醒させます。間接照明や暖色系の電球に切り替えましょう。

・お風呂タイムは寝る1時間前までに済ませる

→ 入浴による一時的な体温上昇の後、体温が下がっていく過程で自然な眠気が出てきます。

・お風呂後は、パジャマに着替えて“ゆったり時間”

→ 好きな絵本を読む、落ち着いた音楽を流す、抱っこして会話をするなど、心がリラックスする習慣を。

・「おやすみ」のあいさつは、スキンシップも添えて

→ 「おでこにキス」「ギュッとハグ」「好きな言葉の声かけ(例:今日もよくがんばったね)」など、安心感をもたらすやりとりが◎

・毎晩、同じ時間に布団に入る

→ 脳は「この時間になると眠る」と学習します。週末もなるべく同じリズムを。

「夜のルーティン」は親子にとっての“安心のリズム”です。毎晩同じ流れを守ることで、脳が安心し、自然と眠りに入りやすくなる体づくりをサポートできます。

対処法② 感覚の“快・不快”を調整する

発達障害のある子どもたちは、触覚・聴覚・温度感覚などに過敏なことが多く、ほんの少しの違和感でも「眠れない」「イライラする」原因になることがあります。

これは「感覚統合」と呼ばれる脳の調整機能がうまく働いていないことが背景にあり、“不快な感覚”を取り除くだけで、驚くほど眠りやすくなるケースもあります。

🌙 具体的な取り組みポイント:

・パジャマやシーツを見直す

o 綿素材やシームレスな(縫い目が少ない)衣類を選ぶ

o タグやゴムが当たらないよう、裏返しで着る工夫も有効

o パジャマの「柄」や「色」にこだわりがある子には、本人に選ばせることで安心感UP

・光と音の刺激を最小限に

o 遮光カーテンで外の光をシャットアウト

o 就寝1時間前からは部屋の照明を“暖色系”や“間接照明”に

o 音に敏感な子には、静音扇風機・ホワイトノイズ・耳栓も効果的

・寝具の感触や重さにも配慮

o 「ふとんが重くて嫌」「毛布の感触がチクチクする」といった声に耳を傾ける

o 好きな肌触りのブランケット、重みのある“加重ブランケット”を試すのも◎

o 枕の高さや硬さも見直して、体に合ったものを

五感にやさしい「感覚的に安心できる空間」づくりが、入眠力を高めるカギになります。無理に“慣れさせる”のではなく、“調整する”視点が大切です。

対処法③ 日中の活動量と光を浴びることを意識する

眠りに深く関わる「メラトニン(睡眠ホルモン)」は、日中にしっかり活動し、太陽の光を浴びることでリズムが整います。逆に、活動不足・光不足・夜の強い光刺激(ブルーライト)は、体内時計を乱して眠れなくなる大きな原因となります。

☀ 具体的な工夫:

・朝はしっかり太陽の光を浴びる

o 起床後すぐにカーテンを開け、10〜20分は自然光を浴びる

o 晴れている日は外で朝の散歩もおすすめ(通学でもOK)

・日中に体をしっかり動かす

o 公園での遊び、トランポリン、室内ジャンプ、バランス遊びなど

o 「座っている時間を減らす」だけでも効果あり

o ゲームやタブレットだけでなく“体を使う遊び”を意識的に増やす

・夕方以降は光刺激を控える

o 就寝2時間前からは、スマホ・テレビ・タブレットなどの“強い光”をできるだけ避ける

o 照明は間接照明に切り替える

o スクリーンを見るなら「ナイトモード」設定を活用する

「朝は光と活動」「夜は暗さと静けさ」この“1日のリズム”を整えることが、脳と体の自然な眠りをサポートしてくれます。

睡眠リズムの調整をサポートする自然療法

睡眠リズムをやさしく整える ― フランス式耳介療法のちから

夜になると、なかなか眠れない。寝てもすぐ起きてしまう…。そんな子どもの“睡眠の困りごと”に、薬に頼らず寄り添う方法があるとしたら――

それが、フランス式耳介療法(オリキュロセラピー)です。この療法では、耳にある反射区(=神経につながるポイント)をやさしく刺激することで、脳と体の“休むスイッチ”を自然にオンにしてくれます。

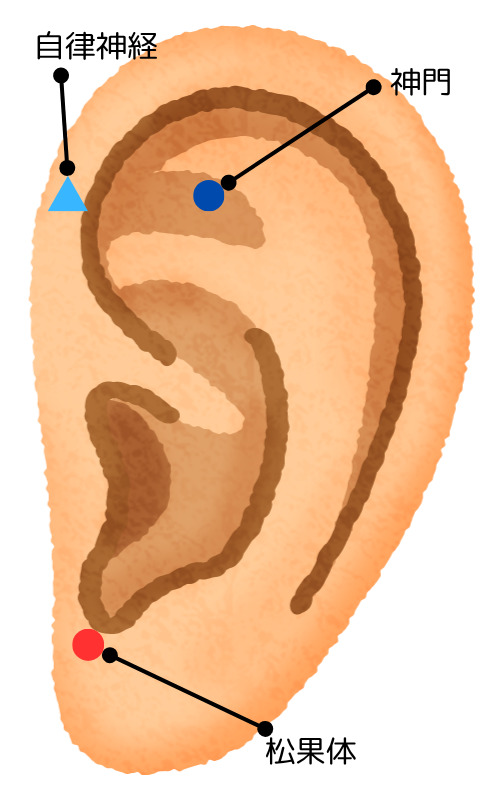

睡眠へのアプローチとして、特に注目されている耳つぼの位置

※●は表側、▲は裏側を指しています

• 神門のツボ:情緒を落ち着かせる「安心の入り口」とされるポイント

• 自律神経のツボ:交感神経と副交感神経のバランスを整えます

• 松果体のツボ:睡眠ホルモン「メラトニン」と関係が深く、睡眠リズムに影響を与えるとされています

このような場所を軽く触れる程度の刺激でケアすることで、子ども自身が「なんだか心地いい」「眠くなってきた」と感じてくれることも多いのです。

初心者でも安心、1日で学べる講座です

この療法は、専門家でなくても大丈夫。耳の反射区を見つけるための探索機を使えば、不調箇所もすぐにわかります。

当スクールでは、感覚が敏感なお子さんにも安心して使える“やさしい刺激のしかた”をお伝えしています。講座はマンツーマン指導中心で、1日でしっかり実践できる内容です。

「子どもに薬を使うのはちょっと…」「自分の手で、安心を届けてあげたい」

そんな想いのあるお母さん・お父さんへ、フランス生まれの耳介療法は、きっと心強い選択肢になるはずです。

次のステップは、“やってあげたい”を“やってあげられる”に変えること。

あなたのその一歩が、子どもに“ぐっすり眠れる夜”をプレゼントしてあげられるかもしれません。

おわりに

眠れない夜は、子どもにとっても親にとっても長くつらいものです。でも、生活のちょっとした工夫や、耳介へのやさしいケアを取り入れることで、少しずつ「安心して眠れる」時間を増やしていくことができます。

《監修者》この記事を書いた人

田中 幸恵

一般社団法人ジャパンセラピスト検定機構代表理事

耳介療法士・心理カウンセラー・夫婦カウンセラー

国際耳介療法学会会員

耳つぼの講師

カウンセリング歴30年。

2014年に耳介療法の元祖Dr.ポール・ノジェの子息であるDr.ラファイエル・ノジェ(現在国際耳介療法学会 CEO)より直々に耳介療法を学ぶ。耳の不思議さと奥深さに魅せられ、もっと多くの方に広めたいという想いから、今まで学んでいた中国式耳つぼ療法とフランス式耳つぼ療法を融合した独自メゾット「新フランス式オリキュロセラピー」を完成。

ご家族や大切な人の健康に貢献したい方、セラピストとしてさらに結果を出したい方に「耳つぼ療法」を通してミラクルを起こすお手伝いをしている。

この記事へのコメントはありません。